Тесты для определения развития гибкости. Контрольные упражнения для определения уровня развития гибкости. Тестируем боковые мышцы

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию физического и психического состояния человека, особенно детей начиная с самого раннего возраста, и соответствовать этим требованиям могут только здоровые дети. В связи с этим, проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный и младший школьный возраст являются решающими в формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. В этот период идёт интенсивное развитие органов и систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культуры и спортом.

Таким образом, ведущей идеей дошкольных образовательных учреждений является формирование здорового ребёнка и на этой базе развитие его духовного потенциала и широкого спектра творческих способностей.

Совершенствование физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста приобрело особую значимость в связи с перестройкой образования в нашей стране. Это даёт ключевые позиции обновления детского сада – охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и психического), гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, обеспечение преемственности между всеми сферами социального становления ребёнка. Укрепление преемственных связей между дошкольным и начальным образованием имеет важное значение для развития всей системы образования в целом. Концепция непрерывного образования рекомендует рассматривать преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования как связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данной ступени образования.

Период детства наиболее важный в становлении двигательных функций ребёнка, особенно его физических качеств. Поэтому необходима система контроля за физическим развитием, физической подготовленностью и работоспособностью ребёнка. В процессе физического воспитания следует создать такие условия, в которых физические возможности ребёнка-дошкольника и младшего школьника раскроются полностью. Этому может способствовать индивидуальный подход к детям, обеспечение соответствующего уровня физического развития – состояния здоровья, уровней физической подготовленности и двигательной активности. Именно в процессе физического развития ребёнка необходимо соблюдать преемственность целей, задач, содержания, методов и форм работы, в том числе и в определении физической подготовленности детей.

Существует множество методик диагностики для определения физической подготовленности детей. Работая в прогимназии с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, мы столкнулись с тем, что нет единой системы определения физической подготовленности, по которым можно проследить уровень развития двигательных умений и навыков, физических качеств ребёнка с 3 до 10 лет. В диагностических методиках не учитывается принцип преемственности в определении физической подготовленности детей дошкольного и младшего школьного возраста. М. А. Рунова в своей книге “Двигательная активность ребёнка в детском саду. 5-7 лет” предлагает для определения физического развития ребёнка-дошкольника 15 диагностических тестов. Г.Н. Сердюковская (1995 г.) - 5 тестов. В.Н. Шебеко (1996 г.) и другие - по 9 тестов. В начальной же школе из всех этих тестов берутся во внимание только 6. Всё остальное проходит через изучение техники выполнения элементов. Нет преемственности и в последовательности нормативов одних и тех же тестов у дошкольников и младших школьников. В тестах нет единой системы определения норм и результатов.

Резкие контрасты условий детского сада и школы приводят к ослаблению здоровья, психологическим травмам детей, что ведёт к более длительному адаптационному периоду, так как организм и психика ребёнка ещё не приспособлены к условиям школы.

В условиях прогимназии, в едином образовательном пространстве с детьми дошкольного и младшего школьного возраста работает один специалист. Поэтому проблема проведения диагностических тестов, определение качественной оценки физической подготовленности, развития и достижений детей, отсутствие единой программы, по которой можно определить динамику физического развития каждого ребёнка перед нами встала особенно остро.

Работая над этой проблемой, мы поставили перед собой цель: опираясь на “Комплексную программу физического воспитания 1-11 классов” (Авторский коллектив В.А. Лях, Л.Б. Кофман), на диагностические тесты физического воспитания дошкольного возраста М.А.Руновой, Г.Н.Сердюковской, разработать единую систему физической подготовленности детей для нашего учреждения, где будет прослеживаться развитие ребёнка с 3 до 10 лет.

На основании оценки физической подготовленности изучаются особенности моторного развития ребёнка, разрабатываются необходимые средства и методы их физического воспитания, раскрываются неравномерности в развитии двигательных функций. Всё это даёт возможность установить причины отставания или опережения в усвоении программы, наметить педагогические приёмы, способствующие оптимизации двигательной активности детей в условиях данного учреждения.

При определении уровня физической подготовленности ребёнка следует ориентироваться на следующие факторы:

- степень овладения ребёнком базовыми умениями и навыками в разных играх и упражнениях, элементами техники всех основных видов движений;

- умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, самостоятельно использовать свой арсенал движений в разных условиях;

- развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных способностей;

- общая двигательная активность ребёнка в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении.

Начиная со второй младшей группы и до третьего класса, нами разработана единая диагностика, что позволяет выявить динамику физической подготовленности по идентичным показателям (приложение 1). При этом не нарушается структура основных образовательных программ детского сада и школы.

Физическая подготовленность проверяется по 6 основным тестам : скоростным, скоростно-силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. После обследования анализируются показатели каждого ребёнка и сопоставляются с нормативными данными.

Тесты по физической подготовленности позволяют определить физические качества (быстрота, сила, гибкость, выносливость, ловкость); сформированность двигательных умений и навыков. Предлагается перечень тестов общих для дошкольников и школьников.

1. Тест на определение скоростных качеств:

Быстрота - способность выполнять двигательные действия в минимальный срок. Быстрота определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно повторяющихся действий.

Цель: Определить скоростные качества в беге на 30 м. с высокого старта.

Методика: В забеге участвуют не менее двух человек. По команде “На старт!” участники подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде “Внимание!” наклоняются вперёд и по команде “Марш!” бегут к линии финиша по своей дорожке. Фиксируется лучший результат.

2. Тест на определение координационных способностей:

Координация движений показывает возможность управления, сознательного контроля за двигательным образцом и своим движением.

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки в челночном беге 3*10 м.

Методика: В забеге могут принимать участие один или два участника. Перед началом забега на линии старта и финиша для каждого участника кладут кубики. По команде “На старт!” участники выходят к линии старта. По команде “Марш!” бегут к финишу, обегая кубик на старте и на финише и так три раза. Фиксируется общее время бега.

3. Тест на определение выносливости:

Выносливость - способность противостоять утомлению и какой-либо деятельности. Выносливость - определяется функциональной устойчивостью нервных центров, координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов.

Цель: Определить выносливость в непрерывном беге за 6 минут у детей школьного возраста и в беге до утомления у детей дошкольного возраста.

Методика: Бег можно выполнять как в спортивном зале, так и на стадионе. В забеге одновременно участвуют 6-8 человек; столько же участников по заданию учителя занимаются подсчётов кругов и определением общей длины дистанции. Для более точного подсчёта беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10 м. По истечении 6 мин. бегуны останавливаются, и определяются их результаты (в метрах).

Заранее разметить дистанцию- линию старта и половину дистанции. Инструктор по физическому воспитанию бежит впереди колонны в среднем темпе 1-2 круга, дети бегут за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь не менять темпа. Бег продолжается до появления первых признаков усталости. Тест считается правильно выполненным, если ребёнок пробежал всю дистанцию без остановок. В индивидуальную карту записываются два показателя: продолжительность бега и длина дистанции, которую пробежал ребёнок.

4. Тест на определение скоростно-силовых качеств:

Скоростно-силовые способности, являются соединением силовых и скоростных способностей. В основе их лежит функциональные свойства мышечной и других систем, позволяющие совершать действия, в которых наряду со значительной механической силой требуется и значительная быстрота движений.

Цель: Определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места.

Методика: Ребёнок встаёт у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние в прыжковую яму. При приземлении нельзя опираться сзади руками. Расстояние измеряется от линии до пятки сзади стоящей ноги. Записывается лучший результат.

5. Тест на определение гибкости:

Гибкость - морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость характеризует эластичность мышц и связок.

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке у детей дошкольного возраста и из положения стоя на полу у детей школьного возраста.

Методика: Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметки). Наклониться вниз, стараясь не сгибать колени. По линейке установленной перпендикулярно скамье, записать тот уровень, до которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста можно использовать игровой момент “достань игрушку”.

Наклон вперёд из положения сидя на полу: На полу мелом наносится линия А-Б, а от её середины - перпендикулярная линия, которую размечают через 1см. Ребёнок садится так, чтобы пятки оказались на линии А-Б. Расстояние между пятками-20-30см., ступни вертикальны. Выполняется три разминочных наклона, и затем четвёртый, зачётный. Результат определяют по касанию цифровой отметки кончиками пальцев соединенных рук.

6. Тест на определение силовых способностей:

Сила - способность преодолевать внешнее сопротивление и противостоять ему за счёт мышечных усилий.

Цель: Определить силу в подтягивание на перекладине из виса хватом сверху у мальчиков, из виса лёжа на подвесной перекладине (до 80см.) у девочек школьного возраста; метание мешочков у детей (150-200гр.) дошкольного возраста.

Методика: По команде “Начинай!” производят подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые руки. Выполнять плавно, без рывков. При выгибании тела, сгибании ног в коленях попытка не засчитывается. Количество правильных выполнений идёт в зачёт. Девочки подтягиваются, не отрывая ног от пола.

Метание мешочка правой (левой) рукой способом “из-за спины через плечо”. Встать за контрольную линию, бросить мешок с песком как можно дальше. Засчитывается самый лучший бросок.

При проведении физической диагностики необходим стандартный набор спортивного оборудования :

- прыжковая яма для выявления скоростно-силовых качеств;

- перекладина и мешочки с песком 150-200гр. для выявления силовых качеств;

- гимнастическая скамейка и линейка для выявления гибкости;

- беговая дорожка и секундомер для выявления выносливости, скорости.

Всё оборудование имеется в нашем учреждении и в любом другом учебном учреждении города и республики, что позволяет использовать нашу систему для определения физической подготовленности в любом учреждение дошкольного и младшего школьного возраста.

При тестировании детей следует соблюдать определённые правила. Исследования проводить в первой половине дня, в физкультурном зале, хорошо проветриваемом помещении или на площадке. Одежда детей облегчённая. В день тестирования режим дня детей не должен быть перегружен физически и эмоционально. Перед тестированием следует провести стандартную разминку всех систем организма в соответствии со спецификой тестов. Необходимо обеспечить спокойную обстановку, избегать у ребёнка отрицательных эмоций, соблюдать индивидуальный подход, учитывать возрастные особенности.

Форма проведения тестирования физических качеств детей должна предусматривать их стремление показать наилучший результат: дети могут сделать 2-3 попытки. Время между попытками одного и того же теста должно быть достаточным для ликвидации возникшего после первой попытки утомления.

Порядок теста остаётся постоянным, и не меняется ни при каких обстоятельствах. Как правило, тестирование проводят одни и те же педагоги: учитель физкультуры, воспитатель, заместитель заведующей по УВР, старшая медицинская сестра.

Тестирование должно проводиться в стандартных одинаковых условиях, что снизит возможность ошибки в результатах и позволит получить более объективную информацию за исследуемый период.

Во время тестирования важно учитывать:

- индивидуальные возможности ребёнка;

- особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые незначительные отклонения в двигательном развитие ребёнка.

Наилучшие результаты, полученные в процессе тестирования, заносятся в протокол тестирования (приложение 2) . В протокол записываются результаты на начало и конец года всей группы, по которым видна физическая подготовленность всех детей. Также результаты записываются в индивидуальную карту физической подготовленности ребёнка (приложение 3). По индивидуальной карте прослеживается физическое развитие ребёнка с 3 до 10 лет и корректно сообщается родителям каждого ребёнка, подводится итог в конце каждого года.

Следует отметить большой интерес у детей при выполнении тестовых испытаний. Как показали наблюдения (М.А. Рунова), большая часть детей дошкольного возраста (60%) постоянно стремится сопоставить свои результаты с показателями сверстников, Некоторые дети (30%) даже задумываются над тем, как улучшить свои показатели, стараются неоднократно повторять одно и то же задание, обращаются к педагогу за помощью и стремятся добиться хороших результатов. И лишь немногие дети (10%) остаются пассивными и инертными.

Работая по данной системе, мы достигли следующих результатов :

- по разработанным тестам прослеживается уровень физической подготовленности ребёнка с 3 до 10 лет.

- в процессе работы по данной системе, увеличилось количество детей с высоким уровнем физической подготовленности. Так как уменьшилось количество тестов, поэтому основное внимание мы уделяем технике выполнения упражнений. При правильной технике всегда улучшается результат (приложение 4).

- тесты позволяют выявить уровень развития движений и физических качеств у детей с 3 до 10 лет, а так же определить степень его соответствия возрастным нормам.

- мы можем определить способности и возможности каждого ребёнка и индивидуально обсудить это родителями.

- тесты позволяют выявить причины отставания или опережения в усвоение программы каждого ребёнка.

Исходя из всего сказанного, мы пришли к выводу, что назрела необходимость в выработке единого подхода и единых нормативов для определения физического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста в нашем регионе.

ЛИТЕРАТУРА:

- М.А. Рунова, “Двигательная активность ребёнка в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей”.- М.: Мозаика- Синтез, 2000-256с.

- Т.А.Тарасова, “ Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ” – М.: ТЦ Сфера, 2005-175с.

- Г.И. Погадаев, “ Настольная книга учителя физической культуры” -М.: Физкультура и спорт, 2000-496с.

- И.А. Чаленко, “Современные уроки физкультуры в начальной школе”- Ростов Н/Д.: Феникс, 2003-256с.

- Б.Н. Минаев, “Основы методики физического воспитания школьников”: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений.- М.: Просвещение, 1989-222с.

- Журналы “Спорт в школе”, 1996.

Тесты для оценки физических качеств

мышечная сила

тест "Крауса - Вебера"

1. Для определения силы мышц живота и разгибателей тазобедренного сустава используется упражнение "сед из положения лежа на спине, руки за головой". В том случае, если ученик не может подняться, он получает 0 баллов, если выполняет упражнение частично с помощью преподавателя - 5 баллов, при правильном самостоятельном выполнении - 10 баллов.

2. Для определения силы мышц живота используется упражнение "сед из положения лежа на спине с согнутыми коленями". Подсчет баллов делается так как и при выполнении первого упражнения.

3. Для определения силы мышц-сгибателей тазобедренного сустава и мышц живота применяется упражнение "поднимание ног из положения лежа на спине". Ученик, который тестируется должен поднять ноги на высоту 10 дюймов (25,4 см) над полом и как можно дольше удержать их в этом положении. За каждую секунду присуждается один балл. Максимальное количество присуждаемых баллов - 10.

4. Для определения силы мышц спины используется упражнение "поднимание туловища из положение лежа на животе". Тот, кто тестируется ложится на живот на специальную подушку, руки кладет за голову.

Партнер фиксирует его ноги, после чего он поднимает туловище и удерживает его в этом положении на протяжении 10 с. Подсчет баллов проводится так, как в предыдущем упражнении.

5. Исходное положение следующего упражнения - "поднятие ног в положении лежа на животе": - такое же, как и в предыдущем. Партнер фиксирует верхнюю часть его туловища, после чего испытуемый поднимает прямые ноги над полом и удерживает их в этом положении на протяжении 10 с.

Подсчет баллов проводится также, как в упражнении 3.

6. Последнее упражнение - наклон туловища - выполняется с целью определения уровня развития гибкости. Тестируемый должен тронуть кончиками пальцев пол - в этом случае упражнение считается выполненная. Если же он не дотягивается до пола, то результат составляет количество сантиметров от пола до кончиков пальцев со знаком минус.

Подсчитывается общее количество баллов. Краус считает, что лица, которые не в состоянии выполнить эти минимальные требования, не могут считаться в достаточной степени физически развитыми.

Тесты для определения быстроты

а) Сидя за столом, рука на столе. Выполняя движения только кистью, за 10 секунд нанесите на лист бумаги карандашом максимальное количество точек.

б) Стоя, в согнутую под прямым углом правую руку возьмите линейку вертикально так, чтобы её нулевая отметка была на одном уровне с мизинцем. Разожмите, отпуская линейку, и сразу же как можно быстрее вновь сожмите пальцы рук. Чем меньше расстояние от нижнего края линейки до ладони, тем лучше.

в) Бег на месте в течение 10 секунд. Чем большее количество шагов вам удастся сделать за это время, тем лучше результат.

Тесты для определения выносливости

1. Измеряем пульс

Измерьте свой пульс. У здорового человека он должен быть около 60–80 ударов в минуту. Начинайте приседать в спокойном темпе. После того, как вы присели 20 раз, снова измерьте пульс. Если он увеличивается более, чем на 20 ударов в минуту, это означает, что ваша сердечно-сосудистая система не вполне адекватно реагирует на небольшую физическую нагрузку. Поэтому имеет смысл задуматься о том, чтобы обследоваться у врача - это во-первых, а во-вторых - что вам в жизни не хватает физической нагрузки.

2. Измеряем давление

Почти такой же способ оценить свою выносливость существует и с измерением артериального давления. У здорового человека давление около 120 на 80. Измерив давление, сделайте новое измерение. Если давление повышается более, чем на 20 миллиметров ртутного столба, вам нужно обследовать свои сосуды: ваша сердечно-сосудистая система не готова к таким нагрузкам.

3. Встаем на дорожку

Более сложный способ - это сходить в тренажерный зал и встать на беговую дорожку, включить скорость 6 километров в час и посмотреть, через какое количество времени ваш пульс увеличится на 20 ударов в минуту. Если это происходит через 3–4 минуты или раньше, это тоже повод задуматься о состоянии вашей сердечно-сосудистой системы.

4. Измеряем дыхание

Можно оценить выносливость, считая количество вдохов и выдохов. Обычно человек в минуту совершает 14–18 дыхательных движений (вдох с выдохом). Потом дайте себе нагрузку - те же 20 приседаний или 5 минут ходьбы на дорожке со скоростью 6 километров в час и посмотрите, насколько участилось ваше дыхание. Если у вас появилась одышка, если вам трудно дышать, или если частота дыхания увеличилась на треть и более - значит, у вас проблемы с выносливостью дыхательной системы, она плохо адаптируется к физическим нагрузкам.

Тесты для определения гибкости

1. Подвижность в плечевом суставе. Испытуемый, взявшись за концы гимнастической палки (веревки), выполняет выкрут прямых рук назад. Подвижность плечевого сустава оценивают по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем меньше расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и наоборот. Кроме того, наименьшее расстояние между кистями рук сравнивается с шириной плечевого пояса испытуемого. Активное отведение прямых рук вверх из положения лежа на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев.

2. Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени наклона туловища вперед. Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на полу) наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (-), а если опускаются ниже нулевой отметки - знаком «плюс» (+).

«Мостик». Результат (в см) измеряется от пяток до кончиков пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.

3. Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как можно шире развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед назад с опорой на руки. Уровень подвижности в данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.

4. Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. О высокой подвижности в данных суставах свидетельствует полное приседание.

5. Подвижность в голеностопных суставах. Измерять различные параметры движений в суставах следует, исходя из соблюдения стандартных условий тестирования: 1) одинаковые исходные положения звеньев тела; 2) одинаковая (стандартная) разминка; 3) повторные измерения гибкости проводить в одно и то же время, поскольку эти условия так или иначе влияют на подвижность в суставах.

Пассивная гибкость определяется по наибольшей амплитуде, которая может быть достигнута за счет внешних воздействий. Ее определяют по наибольшей амплитуде, которая может быть достигнута за счет внешней силы, величина которой должна быть одинаковой для всех измерений, иначе нельзя получить объективную оценку пассивной гибкости. Измерение пассивной гибкости приостанавливают, когда действие внешней силы вызывает болезненное ощущение.

Тесты для определения ловкости

1. Челночный бег 3 раза по 10 м (определяется способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки).

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент воспитатель включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его. Фиксируется общее время бега.

2. Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные возможности детей).

Ребенок встает в стойку - носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди стоящей ноги - и пытается при этом сохранить равновесие. Ребенок выполняет задание с открытыми глазами. Время удержания равновесия фиксируется секундомером. Из двух попыток фиксируетса учший результат.

3. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию).Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее количество раз. Ребенку предлагается сделать 2 попытки. Фиксируется лучший результат.

Эти тесты на гибкость помогут объективно оценить состояние Ваших мышц и суставов, а также общей физической подготовки. Мы используем некоторые из этих тестов перед занятиями в группе . Рекомендую проводить эти тесты регулярно, чтобы проверить прогресс в развитии гибкости и симметрии тела.

Тест на гибкость 1. Умеете ли Вы сидеть?

Вопрос смешной, не так ли? Но это только на первый взгляд.

Ниже я даю фотошкалу, характеризующую Ваш навык сидения. Для выполнения теста необходимо сесть на пол и выпрямить ноги в коленях. Ноги поставить вместе. Постараться выпрямить тело, придать ему вертикальное положение и прогнуть поясницу. Ноги при этом должны оставаться совершенно прямыми.

Дело плохо! Оценка 1.

Вы не можете сидеть с выпрямленными ногами и вынуждены опираться руками позади себя.

Дело лучше! Оценка 2.

Вы некоторое время можете держать тело, но быстро наступает момент, когда нужна помощь руками. Силы в спине не хватает, чтобы её выпрямить. Сохраняется округление в пояснице. Тянет под коленями при попытке выпрямить спину.

Более-менее хорошо. Оценка 3.

Спину более-менее контролируете, тянет под коленями. С небольшой помощью рук можете занять показанное на фото положение.

Очень хорошо! Оценка 4.

Вы почти без усилий можете сидеть с вертикальным торсом. В пояснице может ощущаться напряжение. Немного тянет под коленями. Хочется согнуть ноги или «отпустить» поясницу назад.

Отлично! Оценка 5.

Вы без усилий сидите прямо с выпрямленными ногами. Можете поднять прямые руки вверх без особого напряжения в спине и без ощущений под коленями.

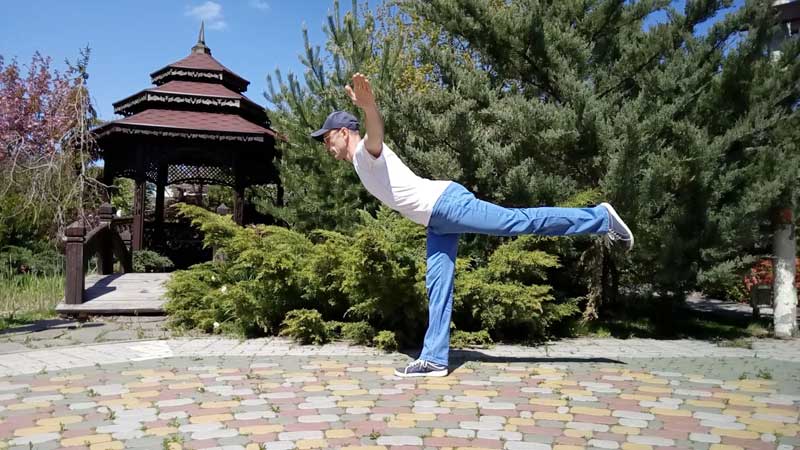

Тест 2. Ласточка.

Это сложное координационное упражнение, требующее изрядной ловкости, силы и гибкости. Оно отлично характеризует Ваш уровень равновесия, гибкости, координации движений и служит показательным тестом.

Ваша задача — стоя на прямой (почти прямой) ноге придать телу и второй ноге горизонтальное (или близкое к этому) положение, и удерживать его в течение 5-7 секунд. Потеря равновесия означает, что данный уровень Вам пока недоступен. Мы это быстро исправим на тренинге.

Вы можете столкнуться с проблемой асимметрии, которая проявляется в разности ощущений и управляемости тела при выполнении упражнения на разных ногах. Это, в целом, нормальная ситуация. Но она говорит о некотором дисбалансе в гибкости и развитии мышц-стабилизаторов (спина, ягодицы, бёдра, вестибулярный аппарат, зрение и т.д.). С этим дисбалансом можно и нужно поработать.

Исходное положение

Встаньте прямо, дышите ровно. Ощутите чувство равновесия. Настройтесь выполнить упражнение на одной ноге.

Плавно отведите ногу назад, разведите руки в стороны для равновесия. Очень важно не придерживаться ни за что руками, а надеяться только на своё равновесие.

Если Вы достигли такого положения и продержались не менее 5-7 секунд на каждой ноге, уже зачёт! Это твёрдая тройка.

Достижение вот этого положения и удержание его 5-7 секунд для каждой ноги — крепкая четвёрка.

Ну а это пять! Нужно продержаться так 5-7 секунд для каждой ноги.

Тест 3. Гибкость рук и плечевого пояса.

Для теста нужна верёвка или длинная лёгкая палка. Я использовал любимую скакалку.

Нужно замерить рулеткой или швейной измерительной лентой минимальную ширину между руками, при которой Вам удалось комфортно опустить руки за спиной и вернуть их в исходное положение (руки вверх).

Исходное положение. Начните с расстояния более метра между руками.

Начинаем опускать прямые руки назад. Чувствуем растяжку в бицепсах, мышцах груди. Упражнение делаем плавно, без ускорений и рывков.

Пиковая точка теста. Наиболее сложное положение, В нём не должно быть чрезмерного растяжения, руки должны быть прямыми. Если не справляетесь, не делайте через силу. Ни в коем случае не допускайте неравномерных движений в плечах. Руки должны двигаться симметрично и синхронно.

Нижняя точка, когда тест на гибкость выполнен. Но после этого попробуйте вернуть руки снова вверх, выполнив обратное движение (это не обязательно, но выполнение будет говорить о нормально подобранной ширине между руками).

Основной показатель силы и молодости нашего тела - это его гибкость. Маленькие дети всегда очень пластичны и подвижны, но, к сожалению, с возрастом мы теряем этот прекрасный навык. Суставы со временем становятся не такими подвижными, очень часто преследует боли в спине. Не желаете мириться с такой действительностью? Тогда начинайте развивать гибкость тела прямо сейчас. Но для начала необходимо оценить уровень вашей пластичности, для этого достаточно сделать несколько простых тестов.

Позвоночник.

Для начала проверить гибкость позвоночника. Предложенный нами тест позволит вам определить, насколько суммарно подвижны суставы позвоночного столба. Встаньте прямо, наклонитесь вперед и постарайтесь с выпрямленными ногами достать пальцами рук до пола. Если у вас получилось, то гибкость вашего позвоночника можно считать нормальной. Вам нужно развивать позвоночные суставы так, чтобы вы могли положить ладони на пол.

Второй тест на определение гибкости позвоночника состоит в следующем: встаньте к стене и сделайте отметку карандашом на уровне плеч. Теперь отойдите на 1-2 шага от стены, поднимите левую руку и попытайтесь дотянуться до той отметки, которую вы поставили на стене.

Боковая гибкость.

Необходимо сделать наклон в стороны, руки при этом должны скользить по бедру. Выполняя данное упражнение, нельзя наклоняться вперед или назад и не должны поворачивать туловище. Если вы смогли сделать боковой наклон и пальцами руки дойти до середины коленного сустава, то у вас хорошая боковая гибкость.

Плечевые суставы.

Чтобы определить гибкость плечевых суставов, вам необходимо встать прямо и немного развести ноги. В левую руку возьмите любой небольшой предмет и поднимайте руку вверх, сгибая ее за головой. Другую руку при этом опустите вниз и согните за спиной. Если вы смогли без усилий передать предмет из одной руки в другую, то у вас хорошая гибкость плечевых суставов.

Второй тест на определение пластичности плечевых суставов. Поднимите руку вертикально вверх, согните в локте и заведите ее за голову. Другой рукой сверху захватите локтевой сустав и попытайтесь локоть завести за голову. Поменяйте руку.

Локтевой сустав.

Чтобы проверить локтевой сустав, вытяните руку вперед, разверните ладонь кверху и максимально разогните локтевой сустав. Хороший показатель гибкость локтевого сустава - совершенного прямая рука от плеча до запястья.

Тазобедренные суставы.

Лягте на скамью так, чтобы таз был на краю, а ноги свешивались со скамьи. Теперь попытайтесь согнуть одну ногу в колени. Руками потяните ее к себе и прижмите к груди. Вторую ногу попытайтесь сначала выпрямить, а затем опустите ее. Следите при этом за тем, чтобы нога была всегда прямая. Если пятка прямой ноги коснулась пола, то у вас идеальная растяжка. Тест пройден хорошо, если колено прямой ноги поравнялось с плоскостью скамьи.

Теперь сядьте на пол, ноги вытяните перед собой. Ваша задача - наклониться вперед и ухватиться руками за пятки ног.

Если вы с легкостью прошли все эти тесты на гибкость, то поздравляем вас, вы пластичны, а ваше тело полно сил и энергии. Если же у вас что-то не получилось, то работайте над собой, выполняйте дома упражнения на растяжку . В любом возрасте непоздно начать заниматься своим телом и каждый день улучаться результаты!

Основным критерием оценки гибкости является наибольшая амплитуда движений, которая может быть достигнута испытуемым. Амплитуду движений измеряют в угловых градусах или в линейных мерах, используя аппаратуру или педагогические тесты. Аппаратурными способами измерения являются:

- механический (с помощью гониометра);

- механоэлектрический (с помощью электрогониометра);

- оптический;

- рентгенографический.

Для особо точных измерений подвижности суставов применяют электрогониометрический, оптический и рентгенографический способы. Электрогониометры позволяют получить графическое изображение гибкости и проследить за изменением суставных углов в различных фазах движения. Оптические способы оценки гибкости основаны на использовании фото-, кино- и видеоаппаратуры. Рентгенографический способ позволяет определить теоретически допустимую амплитуду движения, которую рассчитывают на основании рентгенологического анализа строения сустава.

В физическом воспитании наиболее доступным и распространенным является способ измерения гибкости с помощью механического гониометра - угломера, к одной из ножек которого крепится транспортир. Ножки гониометра крепятся на продольных осях сегментов, составляющих тот или иной сустав. При выполнении сгибания, разгибания или вращения определяют угол между осями сегментов сустава.

Основными педагогическими тестами для оценки подвижности различных суставов служат простейшие контрольные упражнения.

1. Подвижность в плечевом суставе. Испытуемый, взявшись за концы гимнастической палки (веревки), выполняет выкрут прямых рук назад. Подвижность плечевого сустава оценивают по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем меньше расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и наоборот. Кроме того, наименьшее расстояние между кистями рук сравнивается с шириной плечевого пояса испытуемого. Активное отведение прямых рук вверх из положения лежа на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев.

2. Подвижность позвоночного столба.

Определяется по степени наклона туловища вперед. Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на полу) наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (-), а если опускаются ниже нулевой отметки - знаком «плюс» (+).

«Мостик». Результат (в см) измеряется от пяток до кончиков пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.

3. Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как можно шире развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед назад с опорой на руки. Уровень подвижности в данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.

4. Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. О высокой подвижности в данных суставах свидетельствует полное приседание.

5. Подвижность в голеностопных суставах. Измерять различные параметры движений в суставах следует, исходя из соблюдения стандартных условий тестирования:

- одинаковые исходные положения звеньев тела;

- одинаковая (стандартная) разминка;

- повторные измерения гибкости проводить в одно и то же время, поскольку эти условия так или иначе влияют на подвижность в суставах.

Пассивная гибкость определяется по наибольшей амплитуде, которая может быть достигнута за счет внешних воздействий. Ее определяют по наибольшей амплитуде, которая может быть достигнута за счет внешней силы, величина которой должна быть одинаковой для всех измерений, иначе нельзя получить объективную оценку пассивной гибкости. Измерение пассивной гибкости приостанавливают, когда действие внешней силы вызывает болезненное ощущение.

Информативным показателем состояния суставного и мышечного аппарата испытуемого (в сантиметрах или угловых градусах) является разница между величинами активной и пассивной гибкости. Эта разница называется дефицитом активной гибкости.

Список литературы:

1.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания с спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский цент “Академия”, 2000. – 480 с.